思い込み"からの脱却を

GAP普及ニュース77号(2024/1)掲載

吉村秀清

農業ジャーナリスト

国連のグテーレス事務総長は、国連総会で「人類は地獄の門を開けてしまった」と発言(2023.9.20)した。また「地球が沸騰してきた」という聞きなれない表現の発言もあった。それだけ、地球環境が厳しい局面を迎えているということである。今、人類が最も取り組まなければならないことはこの問題解決への取組であろう。それも緊急にである。おそらく、ほとんどの人はその重大さに気付いていると思う。地球や人類の存亡に関わる問題であるからである。しかし、全人類で取り組まれているかというとなかなかそうはいっていないということが実態である。

国の農林水産研究機関であるで『国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(略称:農研機構(NARO)』が昨年シンポジュウムを開催した。このなかで、『農業・食品産業の可能性』という演題で基調講演をした三輪泰史氏がこれからの農研機構に期待することとして「政策立案に提案する発信をして欲しい」ということを述べた。農研機構が高い技術力と優秀な人材を抱えているからこそ、そこから創出される研究実績の発信と提言に期待しての発言ではないかと私は推察した。

この発言に同機構の久間和生理事長は、閉会の辞のなかで「三輪氏のご指摘は大変厳しいものであるが大事なご指摘だと」と述べた。

このやり取りを、わざわざここで紹介したのは、近年の風潮として多くの分野で専門家の意見がなかなか取り上げられなかったり、封印されたりすることが多くなってきたことから、専門家自身が、"どうせ、自分の意見は取り上げられない"という諦めの気持ちで発信そのものが弱くなっている傾向がみられることを危惧するからである。専門家は専門家として真実をきちんと発言してもらいたい。そうでなければ折角の優れた研究が無駄になるし、場合によっては社会全体が間違った方向に誘導されかねない。

私たちは、これまで当たり前のことだと教えられてきた事項が実はそうでなかったということをこれまでも経験してきた。代表的な例としては、スポーツをやってきた方は経験があると思うが、ほぼ半世紀前までは運動中や練習中の水分補給は厳禁であった。その時の苦しみは地獄という表現しか見当たらない。しかし、現代では、積極的に補給することが推奨されており、ラグビーの試合では暑い条件下では給水タイムが導入されているほど水分補給に配慮されてきている。今に思えば熱中症と思えるような症状に見舞われたり、痙攣を起こして救急車を呼ぶなど苦しい経験をした世代にとっては、なぜ水分補給禁止という間違ったことが常識だったのか不思議でならない。スポーツ医学の専門家に、「なぜ、水分補給を禁じていたのを、補給推奨に変わったのか」と質問したことがあった。答えは、「夏場に死亡例が急増したから」ということであった。私自身、よくぞ命があったことに安堵したものである。

「耕起は農業の基本」という"思い込み"

前述のような常識が常識でなかったことを最近いくつか感じている。それも農業のあり方でだ。我々は、農業の基本は「まず、農業は農地の耕起から」と教わり、長年信じ込んできた。今でも大半の人がそのように思っているし、勤勉な農業者の証しでもあった。ところが、最近、再び注目されてきた『不耕起栽培』、『自然農法』では、過度の耕起を薦めていない。その理由は、植物体を支えている土の内部は細菌や真菌(カビ・酵母等)、小動物により生態系が形成されており、そのことによって、栄養、空気、水分を補給し、病害虫の発生を抑制し、更には炭素や窒素を貯留し温暖化を抑制するからだという。最近のように大型機械で全面的に圃場を耕起することは、土の中の生態系を破壊し、土が本来持っている機能を弱めてしまう。そのため弱くなったことを補う方法として、農薬や化成肥料の投入が必要になってくる。これを繰り返すことにより、より多くの農薬や化成肥料を投入することになって土が土でなくなってくる。

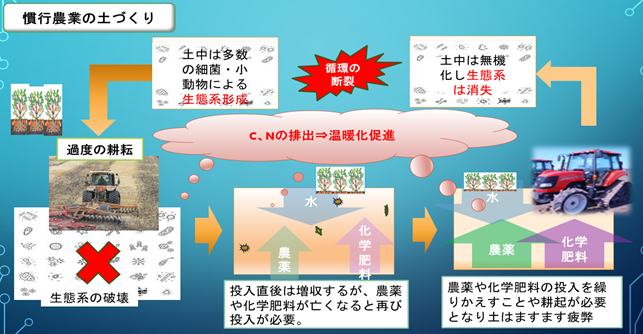

このことを図解で説明する。図1は慣行農業と土の生態の関係を表したものであるが、過度の耕起や農薬・化成肥料の散布により、土中の生態系は破壊される。これによって土の持つ生態学的機能は失われ、ますます耕耘や農薬、化成肥料の投入が必要となるが、この繰り返しにより土は細菌や小動物が棲息していない単なる無機的な物質になってしまう。そして、温暖化をもたらす炭素や窒素を貯留できなくなり、地球温暖化をもたらす。世界の人口が爆発的に拡大する条件の中で食料の増産のためにはやむを得なかった技術体系であったが、自然の法則を逸脱した生産方法は限界となってきた。

このように生態態学的な農法は慣行農業に比べると、その核となる取り組みは「土づくり」である。「土は生きている」とか「健康な土」といった表現をされることがあるが、これは土のなかには多数の細菌や真菌、小動物が棲息し、それらが地中の生態系を築きあげ、植物の根とも共生関係を伴いながら棲息している。土中の細菌は有機物の分解あるいは合成するなど土の物質循環を担ったり、植物と共生して植物の生育や病気からブロックする役割を果たしていると言われている。

西尾道徳氏によると、畑では10㌃当たりに約700㎏の土壌生物がおり、そのうち70~75%がカビ、20~25%が細菌、5%以下がミミズなどの土壌生物で、1グラム当たりの土壌には細菌が10億個生息しているということだ(『土壌生物の基礎知識』農村漁村文化協会)。ただ、土中の微生物そのものは全体の1%程度しか分かっておらず、どのような細菌がいて、どのような働き方をしているのか科学的にはほとんど明らかにされておらず、まだまだ未知の世界であるということのようだ。

こうした状況であるからその普及にはまだまだ高いハードルがある。今後、この分野の研究実績が増えることに期待したい。幸い、わが国では一部の土壌学者、生態学者、有機農業研究者らが長年地道に研究を続けており、今後は財政面の充実と研究者の養成であろう。 近年、生態学的土づくりの農業に興味を示す人や実践者はまだ点の存在だが、その点の数がふえてきた印象を受ける。若い農業を学ぶ学生のなかでも有機農業に関心を持っている学生が増えてきているという。これは一つには地球温暖化が深刻になったこと、安全な食品への関心が高まってきていることに加え、農林水産省が令和3年に「みどりの食料システム戦略」を策定したことが大きい。「みどり戦略」では、2050年までに耕地面積に占める有機農業の割合を25%(100万ha)、農薬、化成肥料の低減といった目標を設定していることから自治体や農業団体でも前向きに取り組くむようになった。

「生態学的土づくり農法は大規模経営には向かない」という"思い込み"

有機農業、自然農法、不耕起栽培といった土づくりを重視する農法は何が一番大変かというと除草作業であると言われている。つまり除草は人の手でやる以外にないことから大規模には向かないと言われてきた。慣行農業では除草剤の使用や大型農機具によって鋤き込むことができるが、土づくり農法ではこれができない。しかし、最近は生産者の工夫や一部経験者の研究により、除草機による刈り取り、輪作、混作、カバークロップの利用等で少しずつ改善が見られる。

農林水産省では、市町村が主体となって有機農業拡大に取り組むモデル産地としてオーガニックビレッジを2025年までに100市町村創出することを進めている。この中で奈良県宇陀市の例では10haの圃場でJAS認証を取得し展開している。海外の例では、日本でも翻訳されて話題となったゲイブ・ブラウン著『土を育てる-自然をよみがえらせる土壌革命』(NHK出版)をみると、同氏は2000haの畑と牧草地を持つ大規模な畜産経営者である。この本は農業書にもかかわらず米国で大ベストセラーになった。米国では農業経営体の半数から7割程度が何らかの形で土づくりを重視した農業経営を営んでいるという報告もある。もっとも米国の場合はもともと土壌浸食が大きな課題であって、その対策として土づくりが重視されてきた。私たちの米国農業のイメージは、大規模の農地を大型機械や飛行機を使って耕起、播種、農薬・肥料の散布、収穫等を行っている姿であるが、実は必ずしもそうでなかったことに気付かされた。

また、最近、フレッド・マグドフ、ハロルド・ヴァン・エス共著『実践ガイド 生態学的土づくり』(英文名 BUILDING SOILS FOR BETTER CROPS 翻訳山田正美 発行/日本生産者GAP協会)という題名の書籍が出版された。米国農務省国立食品農業研究所のSARE(持続可能な農業研究教育)が出版した実践的教育書である。大変注目されているガイドブックであり、米国では農業のバイブル的実務書として読まれているそうだ。米国農業はそれほど生態学的な土づくりを重視してきたことに改めて認識させられた。そして、米国のみならずFAOでも「保全農法」という表現で推奨している。ここでは3つのポイントをあげており、第1は土壌の攪乱を防ぐこと、第2は地面を裸にせず藁や植物で覆うこと、第3は作物の輪作、あるいは混作を同時に行うことである。こう見てみると、わが国は世界の潮流からやや遅れているという感があるが、「みどりの食料システム戦略」でようやく一歩近づいたのではないか。

「生態学的土づくり農法は収量が落ちて儲からない」という"思い込み"

有機農業や不耕起栽培では「生態学的土づくり」というプロセスを経過することから、転換の効果は直ちには現れない。効果どころかか負の結果しか得られないのは当然のことである。私が取材で聞き取った生産者の意見では、土壌が落ち着くまでの数年は確かに収量は低下するが、土壌中の生態系が形成されれば慣行農業に近い収量を得られることができるということであった。落ち着くまでの期間は様々であり、栽培する作物の種類、土壌の状態、気象の状態等々によっても成果は異なる。ことから、こうすれば収量は落ちないと言い切ることはまだ難しい。しかし、ある程度の収量を得られる見込みはあるようだ。

茨城大学の太田寛行学長の報告によれば、英国のローザムステッド農業試験場の試験では1840年代から無肥料で栽培している小麦の試験区の結果として土壌窒素がなくなっていないということ、つまり収量は落ちていないということを紹介されている。最近の異常高温下では慣行農業よりダメージは少なかったという報告もある。

また、国内の例として、収量は別として不耕起栽培による作物の品質は非常に高いということも報告されている。最近では、有機農業を始めたきっかけは「有機農産物であれば高く販売できて利益を獲得することができるという利益追求」のためであると明言する法人経営もあらわれている。

このように生態学的土づくり農法では、収量が低下する、そして収益も悪いという"思い込み"は必ずしも適切ではないように思われる。慣行農業からの転換に当たっても、一挙に転換するのではなく、徐々に移行することによってリスクを低下させることもできるし、なにはともあれ化学肥料や農薬の投入費用を節約できるということもあるから、収入が減ったとしてもコストがそれ以上に下がれば所得はアップするということも考えて良いのではないかとの意見もあった。

"思い込み"からの脱却を

農業を巡る状況は厳しいものがあり、それもその要因は一つではなく多様でありかつ多様性が複雑に関連しあっている。その意味では、解決策を模索する上では一つひとつを解決することでは本当の解決にはつながらず、根本的な解決を取り組みことが求められているのが現代の農業ではないか。では、根本的な農業の改革とはどのようなことかを考えてみると、それは農法の見直しにつきるように思う。もっと端的に述べると、慣行農業から生態学的土づくりをベースとした農法への転換であり、本稿でも述べてきた有機農業、自然農法、不耕起栽培などへの転換である。

慣行農業の世界では効率が悪いということからほとんど相手にされてこなかったこれらの農法は、実は地球に負荷を与えず、地球や自然の力を最大限活用することで持続的な農業が営まれる可能性を持っている。

農業を今後長きに渡たる食料生産手段として捉え直すためには"思い込み"からの脱却を目指す必要がある。そして、そうした農業をベースとした地域社会や経済のあり方に変えていくことにより、人間らしい生活が実現するように思う。この道のりは決して近くはないが、外には見当たらない。そして、今がまさに転換の時期だと思う。

GAP普及ニュースNo.77 2024/1